1. Предание старины глубокой.

Предки крестьян села Сюкеева жили во Владимирском и Ростовском уездах, откуда они убежали сначала в Свияжский уезд, а затем 1730 году бежали другой раз и поселились в Сюкееве, на земле, взятой в аренду на 50 лет. Синодальное правительство, которому они принадлежали, не желая окончательно их разорить, купило им эти земли. Название села Сюкеево, как и Сюкеевские горы, получило свое от служилого татарина Свияжского уезда Сюкея Северюдина, отцу которого эти земли были пожалованы в поместный оклад царём Иоанном Васильевичем Грозным, а за Сюкеем утверждены грамотой царя Михаила Федоровича (1620 г.). Село (Троицкое) Сюкеево населено одними русскими. По ревизии (1850-1851 г.) считается здесь мужского пола 1210, женщин 1501, а всего 2711 душ, у них дворов 390… Всего вытей шесть, улиц двенадцать. Дома большей частью в два этажа, о шести окнах, подле дома крытые ворота, в три- четыре столба, по другую сторону небольшой амбар или кладовая, и всё построено так тесно, что улица представляется сплошным строением. Почти в самой середине села возвышается церковь во имя светлой Троицы, построенная в 1813 году. Первоначальная деревянная церковь, построенная в 1782 году, сгорела в общий пожар, бывший в селе в начале нынешнего столетия. Крестьяне села Сюкеева были вольными, свободными крепостной зависимости, занимались земледелием, ведением животноводства, садоводничества и огородничества, текстильного промысла в частности, о чём говорится… Доброта и отделка земных холстов заслуживает внимания: они чисты, белы, тонки и широки и могут соперничать с известными холстами и полотнами Ярославцев. Цена здешнего лучшего холста бывает от 10 до 12 копеек серебром за аршин. Обыкновенная мера сюкеевских холстов 28 или 26 аршин, то в 300 домах производилось до 12 600 аршин. Внутри села находится озеро (Черное озеро). С ним произошли два случая (в 1844 и 1856 годах: вода в озере за ночь исчезала полностью, образовав в центре озера глубокую бездонную воронку). С развитием капитализма в деревне сопровождалось разорением огромной массы крестьянства, многолетним ухудшением условий производства и жизни мелких производителей. С другой стороны, в деревне рос и обогащался кулак, которому империалистическая война не помешала расширить земельную собственность. В этот период частное землевладение стало резко возрастать за счет кулачества. В результате «столыпинской реформы» вражда и ненависть крестьян к кулакам стала резко возрастать. В 1910 – 1911 годах в с. Сюкеево был разгромлен хутор отрубника Сафронова, был убит десятник в момент отвода земель, крестьяне отказались выделять свою землю новоявленным кулакам. В начале мая 1917 года крестьяне села составили прошение на имя министра земледелия временного правительства Шиигарева с просьбой передачи им помещичьих, кулацких и казенных земель. В этот период в обществе села Сюкеева насчитывалось 2225 душ, из которых согласно «столыпинской «чистки» земель» в четырех выделах отошли от общины 346 душ. Им отвели самую плодородную землю, не считаясь с интересами основной массы крестьян. Кулаки эксплуатировали безземельных крестьян, сдавали им свои земли за высокие цены. Крестьяне вырубали лес. Лесовладельцы всячески запугивали крестьян. Во время Октябрьской революции в с. Сюкеево возник волостной Совет крестьянских депутатов. Но советской власти далеко не сразу удалось изменить отношение крестьян к первым шагам советской власти. Кулаки оказывали сопротивление при отправке общественного хлеба. В 1926 – 1927 годах началось движение за коллективизацию крестьянских хозяйств. В населенном пункте с. Сюкеево их было много (колхоз им. Жукова, колхоз «Просвет» и т. д.).

2.

В 17 в. Существовал починок Сюкеев, названный по имени его владельца – служилого татарина Сюкея, жившего в первой половине 17 в. В 1646 г. он принадлежал детям первого владельца Батаю Сюкееву с братьями, в нём было 8 крестьянских дворов и 6 бобыльских, всего 63 души мужского пола. Русское село появилось при следующих обстоятельствах: В 1720-е г.г., во время первой ревизии, спасаясь от переписи и подушной подати в Поволжье, бежали несколько сот крестьян с семьями из Владимирского и Ростовского уездов. Первоначально они поселились где-то в Свияжском уезде, но их там нашли, и они вновь бежали, поселились здесь, на земле, принадлежавшей служилым татарам Сюкеевым. Когда их нашли, то разрешили остаться, а земля была выкуплена Казанским архиерейским домом. До 1762 г. село принадлежало архиерейскому дому, позже было экономическим и государственным. Население в 1763 г.- 860 душ мужского пола. В первой половине 19 века значительная часть крестьян переселилась из-за нехватки земли. Так в 1817 – 1820гг. четыре семьи выехали в другие поселения в Тетюшском уезде, в 1830г. 4 семьи, 9 душ мужского пола поселились в Лаишеве. В 1834- 1092 душ мужского пола и 1395 женского экономических крестьян, 2 семьи отставных солдат и 17 душ мужского пола и 19 женского духовенства. В 1858 – 1256 душ мужского пола и 1495 женского крестьян. В 1897- 1609 мужчин и 1838 женщин. В 1908 – 600 дворов, 1779 мужчин и 1990 женщин.

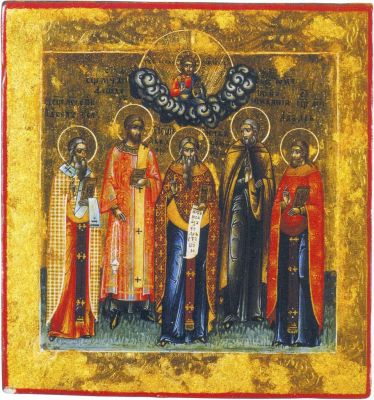

Церковь: Приход в Сюкееве существовал уже в середине 18 века, когда на средства Архиерейского дома была построена деревянная Троицкая церковь уже в первой половине 18 века ,новая каменная двухпрестольная Троицкая церковь сооружена к 1813г. на средства прихожан. Придел освящён во имя Архистратига Михаила. Этот храм сохранился до наших дней.

3. Старообрядцы.

Значительную часть Сюкеева составляли старообрядцы ( в начале 20 в. – более 500 человек), в основном принадлежавшие к поповцам (Белокриницкой иерархии). Уже в первой половине 19в. они имели храм, расположенный в саду Ивана Ефимова. Во второй половине 19в. – начале 20в. большинство сюкеевских старообрядцев входило в приход с. Шонгуты Апастовского района, подчинявшемуся противоокружническому епископу.

4. Хозяйство.

Хозяйство: Количество земли, находившейся, находившейся в пользовании сюкеевских крестьян, составляло около 700 десяти, во второй половине 19 в. 4981 десятину составляла пашня и 56 десятин – сады. В Сюкеево было 43 ветряные мельницы. Земля была довольно плохой, значительная её часть могла использоваться только для посевов льна. Садоводством в 1891 занимались 452 семьи. В 19 в. Сюкеево славилось скотоводством, большинство крестьян разводили лошадей на продажу. В начале 20 века самым крупным торговцем лошадьми был крестьянин Николай Карпович Логинов. При этом в 1882 г. из 480 хозяйств 110 были без лошадными. Сюкеевцы держали очень много свиней, до 50 на двор. В Сюкееве выращивали много льна и женщины ткали холсты, в середине 19в. – около 18000 аршин за зиму. Этот промысел сохранялся и в начале 20 века. Тысячи пудов льняного семени продавались на базарах или перерабатывались в масло, в селе всегда было 4-5 маслобоен. Множество крестьян занималось ремёслами, в первую очередь, связанными с производством строительных материалов. Так в 1886г. для 50 семей одним из основных занятий являлась выделка алебастра и извести. 12 семей занимались производством кирпича. В конце 19- начале 20 века производство строительных материалов приобретает индустриальный характер. В 3.5 верстах от села работал асфальтовый завод торгового дома «Браун и К». Завод работал 6 месяцев в году с 22 наёмными рабочими из сюкеевских крестьян. В начале 20 в. Его место занял алебастровый завод торгового дома « Алексей Андреевич Большаков с сыном» с 50 рабочими. В 1886г. было 3 кузнеца, 13 плотников, 1 тарантасник , 3 столяра, 6 овчинников, 1 шерстобит, 6 красильщиков, 5 портных. Сюкеево было одним из крупнейших торговых центров уезда. Важным экономическим фактором были еженедельные базары по четвергам, когда сюда приезжали тысячи крестьян и торговцев, кроме того ежегодно проводилась осенняя ярмарка. Скупленные торговцами товары вывозились с пристани, оборот которой в конце 19в. Превышал 370 000 пудов в год. Бойкая торговля в Сюкееве велась не только в базарные дни, но и ежедневно- основные лавки были сосредоточены на двух торговых площадях. Традиционным промыслом в Сюкееве была и торговля строевым лесом, сплавляемым по Волге. В 1886г. этим занимались 11 семей. Обилие самых разнообразных промыслов и занятий, сельскохозяйственных, ремесленных, торговых, дававших заработки в любое время года обусловило высокий уровень жизни в селе. Показателем зажиточности был, например, такой факт. Сюкеевская община могла себе позволить во время рекрутских наборов не кидать жребий и не отсылать в солдаты молодых крестьян, а в складчину нанимать вместо них жителей других деревень, что стоило очень дорого – найм одного рекрута обходился в стоимость целого крестьянского хозяйства, с постройками, скотом и запасами. В 1817 – 1834гг. община наняла 24 рекрута, в том числе четырёх из Мордовских Каратаев. Ещё одним показателем зажиточности было наличие в начале 20 в. Более20 каменных и полукаменных домов.